探寻西旅底平之迷

荥经县三合乡两合水路边的一处崖壁上,有“西旅底平”四个大字。这四个大字为何人何时所书?又是为什么而书?这四个字对考证当时的官道又有什么意义呢?这样的疑问,让笔者对此产生了浓厚的兴趣。

一、寻找“西旅底平”

其实这四个字就在路边,当地居民是人人都知晓的。只是,大家都只是知道这四个字而已,并没有谁想去探究一下这四个字到底包含着哪些具体内容。

在乡民们的传说中,我也早就听说这四个字的存在,因为对茶马古道的研究,让我也颇感兴趣。只是因为一来没有时间去看,二来问了见过的人,都说是民国时期遗留下来的,没有什么价值,三是听说已被两合水电站的溢水口毁坏,也就没有前去一探究竟。直到去年偶然听一老乡说这四个字还完好的,便约同事王堂兵前往。

2006年1月21日上早,我们赶车到三合乡。那天我们走得比较早,天气也好,但是霜太重,好冷的。车上有些三合的老乡,我们就在车上向他们打听这个事,他们都知道这四个字的位置,但没有一个人说得清楚是咋回事,甚至有一个人还说是当年毛泽东长征路过是写的。

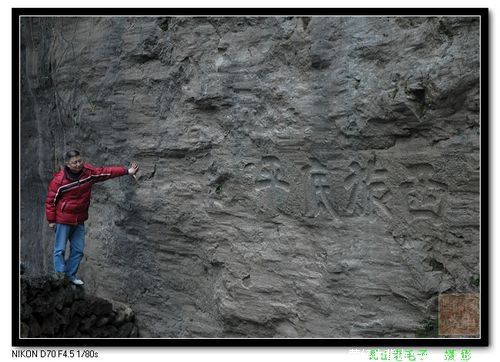

“西旅底平”其实就刻在三合乡两合水桥上行200米的路边,现在是两合水电站的溢水口。因溢水时大水冲在路上,影响到人走车行,所以,电站业主杨开全就修一渡槽将水引开。渡槽的基础是一座高高的挡水墙,将石刻团团围住,现在要看到是比较困难的,再加之石刻位置也高,更不用说近前去仔细观看了。于是,我小心翼翼地爬上正在修建的渡槽,想辨认这四个字到底为何人所书。石壁上长着青苔,落款也不好认,我们研究了好一阵也没看清。最后反复用相机拉近镜头,拍下来后才搞清楚,其款为“民国十二年仲夏”,“川边使者陈遐龄书”。

二、解读“西旅底平”

川边使者陈遐龄究竟何许人也?他为何要在这里书刻“西旅底平”四个大字呢?这四个字又当作何解呢?这不得不从当时的背景说起。

“川边”即川边特别区域,为西康省的前身。1913年6月,袁世凯将康区从四川划出,成立川边特别区域,任命尹昌衡为川边经略使。同年十二月,袁世凯又将尹昌衡以授勋的名义招回北京软禁,另派张毅为川边镇抚使,次年改称镇守使,改川边特别区域为川边特别行政区。张毅来川边的军队为一个旅,下辖三个团,陈遐龄团为其中之一,驻守理化。

陈遐龄,字云皋,湖南辰州溆浦人,出身前清武举,力能独扛抬枪。曾入日本成城学校,日本教官闻其名,与之角力,陈初时逊谢,因日本教官轻视华人,故意以言语刺激,陈怒,于比武时用腿弹教官倒地死去,因此被斥退出校。

民国六年九月,川边镇守使由已升为旅长的陈遐龄护理,次年被北京政府正式任命为川边镇守使加“福威将军”衔。民国十二年三月(1923年),吴佩孚将奉系赶出关外后操纵政局,支持扬森从湖北打回四川,命陈遐龄从西边配合夹击号称川军总司令的川军第三军刘成勋。陈遐龄兵败新都石板滩,退守雅安后,取道清海进京求援。时值二次直奉战争,吴佩孚无暇西顾。二次直奉战争结束后,吴佩孚退守湖北,陈遐龄只好留作北京寓公。民国十四年(1925年)重回四川,欲重招旧部,东山再起,但见大势已去,旋即只身回湘。

陈遐龄在川边十余年,任镇守使七、八年,经历的历史事件较多,但有几件事与此石刻有关。

一是在1914年,英国协助西藏地方政府成立藏军总司令部,以亲英分子达桑占东为总司令,多次进犯川边地区。1914年9月间,西藏地方政府派噶伦喇嘛为西康总管,会同错郭娃代本率兵前往江达。10月,又派穹然木代本带领藏军三百人前往三十九族地区,准备再次挑起战端。由于当时的边军统领彭日升拥有装备比较精良的三个营,分别驻防昌都、类乌齐和三十九族地区,因而藏军未敢贸然进攻。1917年春,四川爆发了川、滇军阀之间的战争,战火波及川边。7月,彭日升派兵两营进攻打箭炉,被滇军华封歌团击败。不久,川边镇守使殷承(山加献)被迫离开打箭炉回滇,由陈遐龄接任。英国见有机可乘,立即接济藏军五子枪五千支,子弹五百万发,唆使藏军向川边发动进攻,边军一败涂地。1918年1月,类乌齐被藏军攻陷。1月22日,彭日升令第三营营长张开胜、第十营营长曹树范分道夹攻驻欧月(昌都南八十里)之藏军,结果为藏军击败,分别退守昌都、乍丫。彭日升急忙向陈遐龄求援。时陈遐龄正参与四川军阀混战,且虑彭之势力扩展对其不利,以致见危不救。2月下旬,藏军进攻昌都,首先占据昌都后山。3月3日,彭日升派队分道进攻后山,又被藏军击败。4月3日,藏军攻陷鸡心山,15日又陷四川桥。彭日升等因昌都已无险可守,遂缴械投降。藏军攻占昌都后,分南北两路进攻。边军纷纷溃降,以致“德格、邓柯、石渠、白玉、贡县、武城、宁静七县相继俱陷”,整个川边为之震动。是时,川边镇守使陈遐龄先后派人递信给达赖,劝其休兵息战。由于西藏少数亲英分子的阻挠,陈的停战提议未获结果。藏军在攻占德格后,又直逼甘孜、瞻对。陈遐龄于7月令团长朱宪文率部抵御。川军与藏军在甘孜西南之绒坝岔激战二十余日,始进至雅砻江东岸,阻止了藏军的进攻。川藏两军在甘孜前线形成对峙局面后,陈遐龄于1918年8月再次派人赴拉萨交涉。英国鉴于藏军进攻受阻,加上兵力不足,如川军增调主力反攻,已占地区仍有丧失的危险,遂令驻川边副领事台克满出面“调解”,由英、川、藏三方代表谈判议和。谈判虽未达成协议,但同意从1918年10月17日至31日,川军退守甘孜,藏军退守德格,停战一年。后来,随着我国反帝反封建民主革命运动的日益高涨,藏族地区的形势也发生了新的变化。在全国人民的支援下,西藏爱国人士增强了反帝信心,纷纷要求西藏地方政府与中央政府取得直接联系。1919年10月,北京政府派出的代表团抵达拉萨。达赖表示:“亲英非出本心”,“余誓倾心内向”。班禅九世也派人向中央代表表达了拥护中央的心愿。此后,达赖逐渐摆脱了亲英分子的羁绊,不断加强了与中央的联系,使英国妄图分割西藏的图谋终于彻底破产。

二是在民国十二年(1923年)12月17日,十三世达赖喇嘛因病圆寂,自清朝以来,凡达赖圆寂,噶厦均须及时向中央政府禀报,已成定制。20日,噶厦将十三世达赖圆寂的消息电告其驻京代表,要求呈报中央。国民政府行政院十分重视,立即依清朝惯例,着手褒恤事务,并决定特派参谋本部次长兼边务组主任黄慕松为“致祭护国宏化普慈圆觉大师专使”。1934年4月26日,黄慕松一行前往西藏致祭,这是中华民国成立以来,中央政府高级代表团第一次进藏,意义重大。为避免英国阻挠,专使一行兵分两路,一部经海路抵藏;一部则由黄慕松亲自率领,取道川康于8月28日到达拉萨。当时任荥经县督学的李正升曾作《欢迎黄慕松专使进藏歌》:

岷山峨峨,江水滔滔,瓦屋一峰高。

青天白日,惠风和畅,民众乐陶陶。

红光万道,祥云一朵,忽传天使到。

春雷一声,好雨及时,沛泽遍山郊。

叹吾川频年征战,满眼尽蓬蒿。

我荥经弹丸小县,建藏一通道。

从今而后,西南定鼎,永远靖边徼;

千年万载,国防固巩,和平福星照。”

三是据《荥经县公交志》记载:“清末,边务大臣赵尔丰建设成(都)康(定)军路,对荥经至泸定一段,倡改由花滩场,经荥河场、新庙、飞水场、虎骨坪,越肖岩、蒲麦地、龙巴堡抵泸定,谓之“荥河段”,可避越大相、飞越二岭之险,较原路捷径50余里。1924年(民国十三年)川军将领陈遐龄按赵氏勘设路线,督修而成。”可见,此路的修筑始于赵而成于陈。荥经汪元藻(清同治甲子科举人)曾作《钦差大臣赵季帅重戍西藏路过荥经纪事》来颂扬赵尔丰的功德:

新修坦途接炉厅,司马重来颂福星。

雅雨黎风都肃静,菊花天气过荥经。

大将安边早运筹,荣封岂止诏封候。

乡愚无限焚香祝,称大将军督益州。

在交代这此背景后,笔者再从字面上来理解“西旅底平”。要理解“西旅底平”,还得从《尚书·禹贡》中的“蔡蒙旅平,和夷底绩”两句说起。这两句话的解读与雅安以及荥经相关的是这样:

“蔡蒙”[/B]为蔡山、蒙山。民国版商务印书馆《中国古今地名大辞典》解释为,“蔡山,在今四川雅安县东五里,《书·禹贡》蔡蒙旅平。按此山一名周公山,《寰宇记》相传汉诸葛亮南征,于此梦周公,遂为立庙,因名。《方舆胜览》叶少蕴解《禹贡》蔡蒙旅平谓蔡山在严道,即此山地也。”又“蒙山,在四川雅安、名山、芦山三县界。《汉书·地理志》青衣有禹贡蒙山。《寰宇记》蒙山,北连罗绳山,南接严道县,山顶受全阳气,其茶芳香。《茶经》云:山有五岭,有茶园,中顶曰上青峰,所谓蒙顶茶也。”这就可以理解为蔡即现在的周公山,蒙即现在的蒙顶山。

“旅平”,民国版《辞源》、《辞海》均为:旅,祭名;平,治理。《康熙字典》:“旅《书·禹贡》蔡蒙旅平,《传》祭山曰旅。”又“平,治也。《书·大禹谟》地平天成,《传》水土治曰平。”这就可理解为水患平定,功成祭山之意。

“和夷”为地名,民国版《辞海》认为“在今四川省荥经县。”《中国古今地名大辞典》解释为:“和夷,《书·禹贡》和夷底绩。《水经注》引郑说云:和夷,和上夷所居之地;和即和川水,在今荥经县。又和川镇,今四川天全县治。《书·禹贡》梁州和夷底绩。《唐书·地理志》雅州有和川镇。”但民国版《荥经县志》中无和川之说,而在咸丰版《天全州志·山川志》中说:‘天全河水为平羌江上流······其近城一支名和川······《寰宇记》和川路在严道县西,宋改和川路为碉门镇。”“底”,《说文解字》“底,山居也······”这两句话就可理解为夏禹治水成功,在祭蔡、蒙二山后,在和川水岸与少数民族共庆之意。

那么,“西旅底平”与此之间有何关系呢?“西旅”即通往西方(即西藏)的道路。陈遐龄经略此道的目的在于连接雅安至康定的军路,近而加强对西藏的联系,所以,“西”可作“西方、西藏”解。同时,十三世达赖喇嘛因病圆寂,“旅”在这里也有“祭”之意。“底”,这里也可通“砥”讲。《孟子·万章下》:“《诗》云:‘周道如砥,其直如矢。’朱熹注:“底与砥同,砺石也。言其平也。”“平”,据《尔雅·释诂下》“平,成也。”《书·大禹谟》:“地平天成。”孔传:“水土治曰平。”《广韵·庚韵》:“平,和也。”言含“媾和;和睦”之意。“底平”则可理解为“修通(道路)”了。

因此,“西旅底平”从字面上就可理解为通往西方(康、藏)的道路已经通达。而从更深层面上,就可能包含了这样几层意思。一是陈遐龄主持修通此路,自认为功可与大禹治水同比,于是,欣然命笔。二是因“底”通“砥”,陈当时坐镇川康,手握重兵,地盘又不断扩大,自诩为国之中流砥柱。三是扼住了藏军的进犯,使达赖逐渐摆脱了亲英分子的羁绊,不断加强了与中央的联系,使英国妄图分割西藏的图谋终于彻底破产,于国于家,都说得上是功德无量。陈遐龄作为川边镇守使、北洋政府的“福威将军”,也是有学问的人,所书“西旅底平”四字,既把当时的几个重大历史事件交代了清楚,又把自己的功德巧妙地记录了下来。所以此碑的史料价值还是很高的。当然,这只是笔者的一孔之说。

三、体验“西旅底平”

2006年5月27日至30日,笔者应邀参加了在西南大学举办的“2006茶马古道文化国际学术研讨会”,拙作《敢问路在何方——对南丝绸之路(茶马古道)荥经段线路的推考》被收录入研讨会论文集《古道新风——2006茶马古道文化国际学术研讨会论文集》;同时收入2006年5月在山东省青岛市召开的“第九届国际茶文化研讨会暨第三届崂山国际茶文化节”《论文集》。之后,有朋友就说,没有对“王阳回车、王尊叱驭”一事作出交待,因为以大相岭的险状,不足以“回车”、“叱驭”,此事应是发生在九把锁段。

所谓“回车”、“叱驭”之事,即《汉书·王尊传》《华阳国志》佚文所载“王遵(尊)迁益州刺史,先是琅邪王阳为益州刺史,行部至九折坂,叹曰:奉先人遗体,奈何数乘此险,后以病去,及遵为刺史,至其坂,问吏曰:此王阳所畏道邪,吏对曰:是,遵叱其驭曰:驱之,王阳为孝子,王遵为忠臣。”

九折坂为今荥经县大相岭,因山路险阻回曲,经九次回旋才达山顶,故名。《山海经》言:邛崃山,江水出焉。中江所出有九折坂,出貘似熊。其阳多黄金,其阴多麋,其木多檀柘也。《华阳国志》言:严道县,南有邛崃山,山上凝冰夏结,回曲九折,王阳去官之所。杨慎(升庵)诗中所言“九折刺史坂”即指此事。

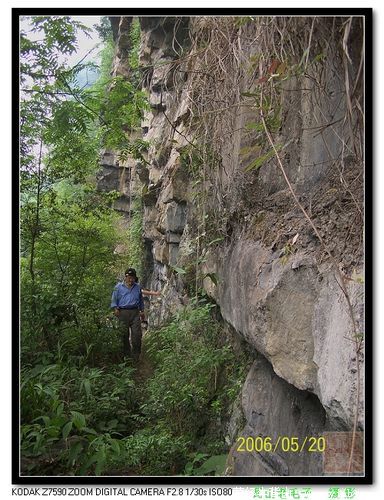

成康路之荥河段,为古代南方丝绸之路的线路之一,存在的历史非常的早,但其功能的发挥,没有什么史料记载。为了搞清“回车”、“叱驭”这个事情是不是应该发生在九把锁,5月20日,我约宋化乔、朱含雄同去翻越九把锁,亲身体验一把“西旅底平”。

我们在向导杨其勇、张学伟的带领下,沿飞水场、虎骨坪、肖岩、铜厂、红石沟、豆豆地、九把锁的路线行进。从虎骨坪到肖岩这段路,我们走了个把小时。虽然已经荒芜,但从现存的遗迹来看,路面很宽敞,有的路段相当于现今的单车道。在木梳岩的绝壁上,有一石刻,没有落款,应为当初筑路的工人或小工头所刻《张、陈公大人路工德政》,字劣意拙。木梳岩一段就非常的艰难,几乎就是在直立的壁上硬生生的凿出一条路。因为同行的两位朋友是第一次探寻这条古道,也就再看一次“西旅底平”石刻。之后,我们就乘车而行。据向导讲,现在的矿山公路,基本上是循着古道而修。先是一直在河谷中穿行,过红石沟,旋即在山腰上顺山而行,山势陡峭,路面也窄,但坐在车上,到也不觉得险。因我们带的是一辆长安车,至观音岩一流砂路段,便不能行,只好下车徒步。从观音岩至九把锁,再到祁家河,山势非常的陡峭,给人以沉闷、恐慌的压迫感,但公路还是平缓的,我们就沿着公路走,听向导不断的指点,这段是古道,那段是古道。从整个线路走向看,当年的路并没有给我们以九曲回肠的感觉。只是在九把锁段,因为几乎全是壁立的花岗岩石,古道便向上绕行,本来打算走一下,但杨其勇说,有好几个路段已不易行,他当年上山寻矿时走过,没有什么九折的路,就是“上好多坡坡,下好多坎坎”。他们现在的理解是九把锁是祁家河流域上有九道山脊交汇,形成九道关口,非道路有九折。刚进祁家河,天色陡然黑暗下来,风也大起来,心中一种山雨欲来、黑云压城的紧张感,便匆忙往回赶。

从我们所行之大相岭与九把锁相比,九把锁的山势确实比大相岭险峻,足使“王阳回车、王尊叱驭”,但从路的角度来看,反到比大相岭平缓得多。赵尔丰建设成(都)康(定)军路“荥河段”,目的就是“避大相、飞越二岭之险”,又较原路捷径。所以笔者还是认为九折坂仍在大相岭上。但这是以现代人的角度来审视的,也如《重修大相岭路桥碑记》的作者巴岳特锡良所言“抑亦视人为转移耳”。先人的感觉恐怕我们今天已是无法复制了,但先人拓路的精神到值得我们崇敬。

文章热词:西旅底平

延伸阅读:

网友评论

以下是对 [探寻西旅底平之迷] 的评论,总共:0条评论

特色美食推荐

- 荥经“棒棒鸡”

- 荥经棒棒鸡是一道名声在外的民间工艺菜,其色鲜...

- 荥经第一面——挞挞面

- 清晨,当你漫步在荥经大街小巷,四处可闻&ldquo...